一端的意思

一端

词语解释

一端[ yī duān ]

⒈ 指物件的一头。指事情的一点或一个方面。方言。表示一舀的数量。表布帛数量。古代布帛二端相向卷,合为一匹,一端为半匹,其长度相当于二丈。

引证解释

⒈ 指物件的一头。

引鲁迅 《朝花夕拾·无常》:“门口是一块活板,人一进门,踏着木板的这一端,塑在那一端的他便扑过来,铁索正套在你脖子上。”

冰心 《寄小读者》十一:“我得了一支五彩漆管的铅笔,一端有个橡皮帽子。”

⒉ 指事情的一点或一个方面。

引汉 王充 《论衡·实知》:“夫术数直见一端,不能尽其实。”

三国 魏 嵇康 《声无哀乐论》:“今粗明其一端,亦可思过半矣。”

清 方苞 《读邶鄘至曹桧十一国风》:“或同始而异终,或将倾而復植,岂可以一端尽哉?”

鲁迅 《呐喊·端午节》:“他自己说,他是自从出世以来,只有人向他来要债,他从没有向人去讨过债,所以这一端是‘非其所长’。”

⒊ 表布帛数量。古代布帛二端相向卷,合为一匹,一端为半匹,其长度相当于二丈。

引汉 桓宽 《盐铁论·力耕》:“夫中国一端之縵,得 匈奴 累金之物。”

《古诗十九首》之十八:“客从远方来,遗我一端綺。”

《左传·昭公二十六年》“币锦二两” 晋 杜预 注:“二丈为一端,二端为一两,所谓匹也。”

宋 叶梦得 《避暑录话》卷下:“﹝ 张友正 ﹞与染工为邻,或问其故。答曰:‘吾欲假其縑素学书耳。’于是与约,凡有欲染皂者先假之,一端酬二百金。如是日书数端。”

⒋ 方言。表示一舀的数量。

引周立波 《山乡巨变》下十七:“盛佳秀 舀了一端饲。”

国语辞典

一端[ yī duān ]

⒈ 长形物体的一顶点。

引《淮南子·说林》:「钧之缟也,一端以为冠,一端以为絑。」

⒉ 事情的一点或一方面。

引汉·王充《论衡·实知》:「夫术数直见一端,不能尽其实。」

⒊ 半匹布。

引《左传·昭公二十六年》:「以币锦二两」句下晋·杜预·注:「二丈为一端,二端为一两。所谓匹也,二两二匹。」

《文选·古诗十九首·客从远方来》:「客从远方来,遗我一端绮。」

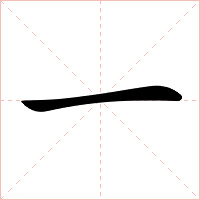

“一”字共有1个读音: [yī]

| 汉字 | 一 |

|---|---|

| 读音 | [yī] |

| 注音 | ㄧ |

| 部首 | [一] 一字旁 |

| 笔画 | 总笔画:1 部外:0 |

| 异体字 | 壹 弌 ???? |

| 字形结构 | 独体字 |

| 统一编码 | 基本区 U+4E00 |

| 其它编码 | 五笔:ggll 仓颉:m 郑码:a 四角:10000 |

| 笔顺编码 | 1 |

| 笔顺笔画 | 一 |

| 笔顺名称 | 横 |

“一”字的意思

1.最小的正整数。见〖数字〗。

2.表示同一:咱们是一家人。你们一路走。这不是一码事。

3.表示另一:番茄一名西红柿。

4.表示整个;全:一冬。一生。一路平安。一屋子人。一身的汗。

5.表示专一:一心一意。

6.表示动作是一次,或表示动作是短暂的,或表示动作是试试的。a)用在重叠的动词(多为单音)中间:歇一歇。笑一笑。让我闻一闻。b)用在动词之后,动量词之前:笑一声。看一眼。让我们商量一下。

7.用在动词或动量词前面,表示先做某个动作(下文说明动作结果):一跳跳了过去。一脚把它踢开。他在旁边一站,再也不说什么。

8.与“就”配合,表示两个动作紧接着发生:一请就来。一说就明白了。

9.一旦;一经:一失足成千古恨。

10.“一”字单用或在一词一句末尾念阴平,如“十一、一一得一”,在去声字前念阳平,如“一半、一共”,在阴平、阳平、上声字前念去声,如“一天、一年、一点”。本词典为简便起见,条目中的“一”字,都注阴平。

11.我国民族音乐音阶上的一级,乐谱上用作记音符号,相当于简谱的“”。见〖工尺〗。

“一”字的基本解释

一

yī ㄧˉ

数名,最小的正整数(在钞票和单据上常用大写“壹”代)。 纯;专:专一。一心一意。 全;满:一生。一地水。 相同:一样。颜色不一。 另外的:蟋蟀一名促织。 表示动作短暂,或是一次,或具试探性:算一算。试一试。 乃;竞:一至于此。 部分联成整体:统一。整齐划一。 或者:一胜一负。 初次:一见如故。 中国古代乐谱记音符号,相当于简谱中的低音“7”。英语 one; a, an; alone

德语 eins (1) (Num),Radikal Nr. 1 = eins (1),sobald (Adv)