三川的意思

三川

词语解释

三川[ sān chuān ]

⒈ 三条河流的合称,所指不一。(1)西周以泾、渭、洛为三川。《国语·周语上》:“幽王二年,西周三川皆震。”韦昭注:“三川,泾、渭、洛,出于岐山。”(2)东周以河、洛、伊为三川。《战国策·秦策一》:“亲魏善楚,下兵三川。”《文选·鲍照〈咏史〉》:“五都矜财雄,三川养声利。”李善注引韦昭曰:“有河、洛、伊,故曰三川。”

⒉ 指洛阳。

引证解释

⒈ 三条河流的合称,所指不一。(1) 西周 以 泾、渭、洛 为三川。

引《国语·周语上》:“幽王 二年, 西周 三川皆震。”

韦昭 注:“三川, 涇、渭、洛,出於 岐山。”

(2) 东周 以 河、洛、伊 为三川。 《战国策·秦策一》:“亲 魏 善 楚,下兵三川。”

《文选·鲍照〈咏史〉》:“五都矜财雄,三川养声利。”

李善 注引 韦昭 曰:“有 河、洛、伊,故曰三川。”

⒉ 指洛阳。

引南朝 宋 颜延之 《北使洛阳》诗:“前登 阳城 路,日夕望三川。”

唐 王维 《送韦大夫东京留守》诗:“云旗蔽三川,画角发龙吟。”

赵殿成 注:“《史记》索隐:三川,今 洛阳 也。”

国语辞典

三川[ sān chuān ]

⒈ 三条河的合称。其说不一:(1) 西周指泾、渭、洛。三国吴·韦昭·注:「泾、渭、洛。」(2) 东周指河、洛、伊。

引《国语·周语上》:「幽王二年,西周三川皆震。」

《战国策·秦策一》:「亲魏善楚,下兵三川。」

⒉ 郡名。秦置,治荥阳,因其地有河、洛、伊三条河川,故称为「三川」。汉改置河南郡。即今河南省北部黄河两岸之地。

⒊ 唐代称剑南东、剑南西及山南西三道为「三川」。

引《新唐书·卷二〇一·文艺传上·杜审言传》:「禄山乱,天子入蜀,甫避走三川。」

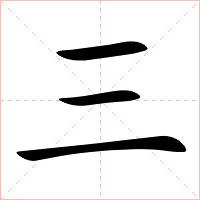

“三”字共有1个读音: [sān]

| 汉字 | 三 |

|---|---|

| 读音 | [sān] |

| 注音 | ㄙㄢ |

| 部首 | [一] 一字旁 |

| 笔画 | 总笔画:3 部外:2 |

| 异体字 | 叁 參 弎 ???? |

| 字形结构 | 独体字 |

| 统一编码 | 基本区 U+4E09 |

| 其它编码 | 五笔:dggg 仓颉:mmm 郑码:cd 四角:10101 |

| 笔顺编码 | 111 |

| 笔顺笔画 | 一一一 |

| 笔顺名称 | 横 横 横 |

“三”字的意思

1.二加一后所得的数目。见〖数字〗。

2.表示多数或多次:三思。三缄其口。

3.姓。

“三”字的基本解释

基本字义

三

sān ㄙㄢ

数名,二加一(在钞票和单据上常用大写“叁”代):三维空间。三部曲。三国(中国朝代名)。表示多次或多数:三思而行。三缄其口。英语 three

德语 drei (3) (Num)

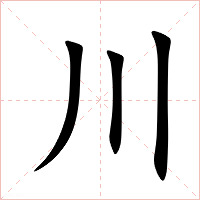

“川”字共有1个读音: [chuān]

| 汉字 | 川 |

|---|---|

| 读音 | [chuān] |

| 注音 | ㄔㄨㄢ |

| 部首 | [川] 川字旁 |

| 笔画 | 总笔画:3 部外:0 |

| 异体字 | 巛 ???? |

| 字形结构 | 独体字 |

| 统一编码 | 基本区 U+5DDD |

| 其它编码 | 五笔:kthh 仓颉:lll 郑码:nd 四角:22000 |

| 笔顺编码 | 322 |

| 笔顺笔画 | ノ丨丨 |

| 笔顺名称 | 撇 竖 竖 |

“川”字的意思

1.河流:河川。高山大川。百川归海。

2.平地;平野:米粮川。一马平川。八百里秦川。

3.指四川:川马。川菜。

“川”字的基本解释

基本字义

川

chuān ㄔㄨㄢˉ

河流:名山大川。川流不息。平原,平地:平川。米粮川。〔川资〕旅费。特指中国四川省:川剧。川菜。川贝。英语

stream, river; flow; boil

德语 Bach (S)

相关词语

- bīng chuān冰川

- chuān cài川菜

- dì sān第三

- èr chuān二川

- èr sān二三

- liú chuān流川

- liǎng sān两三

- píng chuān平川

- qín chuān秦川

- rén chuān仁川

- sān duàn三段

- sān xǐng三省

- sān dào三道

- sān hào三号

- sān shì三世

- shān chuān山川

- sān miàn三面

- sān zhāng三张

- sān bāo三包

- sān wǔ三五

- sān jiǔ三九

- sān xiāng三相

- sān chéng三成

- sān chóng三重

- sān fāng三方

- sān shì三室

- sān chǐ三尺

- sān sì三四

- sān lèi三类

- sān dài三代

- sān bā三八

- sān tiáo三条