荆山的意思

荆山

词语解释

荆山[ jīng shān ]

⒈ 山名。在今湖北省南漳县西部。漳水发源于此。山有抱玉岩,传为楚人卞和得璞处。

⒉ 山名。在今陕西省富平县西南。相传禹铸鼎于此。

⒊ 山名。在今河南省灵宝县阌乡南。相传黄帝采首山铜铸鼎于此。亦名覆釜山。

⒋ 山名。在今安徽省怀远县西南。

引证解释

⒈ 山名。在今 湖北省 南漳县 西部。 漳水 发源于此。山有 抱玉岩,传为 楚 人 卞和 得璞处。

引《书·禹贡》:“导 嶓冢,至于 荆山。”

孔 传:“荆山 在 荆州。”

北魏 郦道元 《水经注·江水二》:“《禹贡》:‘ 荆 及 衡阳 惟 荆州。’盖即 荆山 之称,而制州名矣。故 楚 也。”

⒉ 山名。在今 陕西省 富平县 西南。相传 禹 铸鼎于此。

引《书·禹贡》:“导 岍 及 岐,至于 荆山。”

孔颖达 疏:“《地理志》云:《禹贡》北条 荆山 在 冯翊 怀德县 南。”

《后汉书·郡国志一·冯翊》 刘昭 注引 晋 皇甫谧 《帝王世纪》:“禹 铸鼎於 荆山,在 冯翊 怀德 之南,今其下﹝有﹞ 荆渠 也。”

⒊ 山名。在今 河南省 灵宝县 阌乡 南。相传 黄帝 采 首山 铜铸鼎于此。亦名 覆釜山。

引《史记·封禅书》:“黄帝 采 首山 铜,铸鼎於 荆山 下。”

⒋ 山名。在今 安徽省 怀远县 西南。

引北魏 郦道元 《水经注·淮水》:“《郡国志》曰:‘ 平阿县 有 当涂山,淮 出于 荆山 之左, 当涂 之右,奔流二山之间,西扬涛北注之。’”

《资治通鉴·后周世宗显德四年》:“帝驰至 荆山洪,距 赵步 二百餘里。”

胡三省 注:“荆山 在 濠州 钟离县 西八十三里,即 梁武帝 筑堰之地,今 怀远军 正治 荆山。”

国语辞典

荆山[ jīng shān ]

⒈ 山名:(1) 位于山东省诸城县东北,也称为「荆台山」。(2) 位于河南省禹县西北。(3)位于河南省阌乡县南。也称为「覆釜山」。(4) 位于安徽省芜湖县东南。(5) 位于安徽省怀远县西南。(6) 位于湖北省南漳县西。

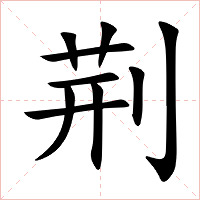

“荆”字共有1个读音: [jīng]

| 汉字 | 荆 |

|---|---|

| 读音 | [jīng] |

| 注音 | ㄐㄧㄥ |

| 部首 | [艹] 草字头 |

| 笔画 | 总笔画:9 部外:6 |

| 异体字 | 荊 ???? ???? ???? |

| 字形结构 | 左右结构 |

| 繁体字形 | 荊 |

| 统一编码 | 基本区 U+8346 |

| 其它编码 | 五笔:agaj 仓颉:tjln 郑码:eaek 四角:42400 |

| 笔顺编码 | 122113222 |

| 笔顺笔画 | 一丨丨一一ノ丨丨丨 |

| 笔顺名称 | 横 竖 竖 横 横 撇 竖 竖 竖钩 |

“荆”字的意思

1.灌木。种类很多。多丛生,枝条柔软,可编筐篓。

2.古时用荆条做成的刑杖:负荆请罪。

3.春秋时楚国也称荆。

“荆”字的基本解释

基本字义

荆

jīng ㄐㄧㄥˉ

落叶灌木,叶有长柄,掌状分裂,开蓝紫色小花,枝条可编筐篮等(亦称“楚”):紫荆。荆条。荆棘。披荆斩棘。古代用荆条做的刑仗:负荆请罪。中国古代“九州”之一,春秋时楚国别称:荆州。荆璞(喻美质、未经任用的卓越人才)。旧时对人谦称自己的妻子:拙荆。山荆。荆妻。姓。英语 thorns; brambles; my wife; cane

德语 Brombeersträucher (S),Dornen (S),Jing (Eig, Fam)

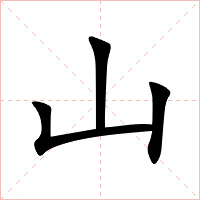

“山”字共有1个读音: [shān]

| 汉字 | 山 |

|---|---|

| 读音 | [shān] |

| 注音 | ㄕㄢ |

| 部首 | [山] 山字旁 |

| 笔画 | 总笔画:3 部外:0 |

| 异体字 | ???? ???? |

| 字形结构 | 独体字 |

| 统一编码 | 基本区 U+5C71 |

| 其它编码 | 五笔:mmmm 仓颉:u 郑码:ll 四角:22770 |

| 笔顺编码 | 252 |

| 笔顺笔画 | 丨フ丨 |

| 笔顺名称 | 竖 竖折/竖弯 竖 |

“山”字的意思

1.地面上由土石构成的高耸的部分:高山。山顶。

2.像山的东西:冰山。

3.蚕蔟:蚕上山了。

4.山墙:房山。

“山”字的基本解释

基本字义

山

shān ㄕㄢˉ

地面形成的高耸的部分:土山。山崖。山峦。山川。山路。山头。山明水秀。山雨欲来风满楼(喻冲突或战争爆发之前的紧张气氛)。形状像山的:山墙(人字形房屋两侧的墙壁。亦称“房山”)。形容大声:山响。山呼万岁。姓。英语 mountain, hill, peak

德语 Berg ,Radikal Nr. 46 = Berg, Gebirge (S)

相关词语

- běi shān北山

- bīng shān冰山

- cāng shān苍山

- chū shān出山

- dēng shān登山

- è shān恶山

- é shān额山

- guān shān关山

- gāo shān高山

- hé shān河山

- héng shān衡山

- hòu shān后山

- huǒ shān火山

- huà shān华山

- jiǎ shān假山

- jīng jí荆棘

- jiāng shān江山

- kāi shān开山

- kào shān靠山

- kuàng shān矿山

- luò shān落山

- lǎo shān老山

- láo shān崂山

- lú shān庐山

- mín shān岷山

- máo shān茅山

- míng shān名山

- niǎn shān撵山

- ní shān尼山

- ōu yáng shān欧阳山

- péng shān蓬山

- qīng shān青山