回纥的意思

回纥

词语解释

回纥[ huí hé ]

⒈ 参见:回纥,回纥。

引证解释

⒈ 古代民族名兼国名。为 袁纥 后裔,初受 突厥 统辖, 唐 天宝 三年灭 突厥 后建立可汗政权, 贞元 四年改称 回鹘,开成 五年被 黠戛斯 所灭,余众分三支西迁:一迁 吐鲁番盆地,称 高昌回鹘 或 西州回鹘 ;一迁 葱岭 西 楚河 畔,称 葱岭西回鹘 ;一迁 河西走廊,称 河西回鹘。后改称 畏吾儿 (即今 维吾尔 )。也叫回回。参见“回回”。回纥。我国古代西北方少数民族名。后亦称“迴鶻”。

引《旧唐书·回纥传》:“迴紇,其先 匈奴 之裔也……在 薛延陀 北境,居 娑陵水 侧,去 长安 六千九百里,随逐水草,胜兵五万,人口十万人。”

《旧唐书·回纥传》:“元和 四年, 蔼德曷里禄没弭施合密毗迦可汗 遣使改为 迴鶻,义取迴旋轻捷如鶻也。”

唐 韩愈 《顺宗实录三》:“四年, 迴紇 求和亲。”

《敦煌变文集·张淮深变文》:“迴鶻 既败,当即生降。”

国语辞典

回纥[ huí hé ]

⒈ 我国少数民族之一。初与突厥为兄弟民族,后又从属于突厥。南北朝时,为敕勒部落之一,至唐代叛离突厥后,始称为「回纥」,后又改称为「回鹘」。唐时助讨安史之乱及抗御吐蕃,屡建功勋。唐文宗时,族众西奔,散居今新疆南部。宋、元以后,名称极多,民国二十三年,新疆省政府定称为「维吾尔」。

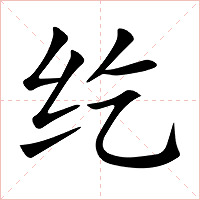

“纥”字共有2个读音: [hé] [gē]

| 汉字 | 纥 |

|---|---|

| 读音 | [hé][gē] |

| 注音 | ㄏㄜˊ|ㄍㄜ |

| 部首 | [纟] 绞丝旁 |

| 笔画 | 总笔画:6 部外:3 |

| 异体字 | 紇 ???? |

| 字形结构 | 左右结构 |

| 繁体字形 | 紇 |

| 统一编码 | 基本区 U+7EA5 |

| 其它编码 | 五笔:xtnn 仓颉:vmon 郑码:zmyd 四角:28117 |

| 笔顺编码 | 551315 |

| 笔顺笔画 | フフ一ノ一フ |

| 笔顺名称 | 撇折 撇折 提 撇 横 横折弯钩/横斜钩 |

“纥”字的意思

[hé]

见〔回纥〕

[gē]〔纥〕小的球状或块状的东西。多用于纱线、织物等:线纥。

“纥”字的基本解释

基本字义

纥

(紇)

hé ㄏㄜˊ

◎ 下等的丝。

其它字义

纥

(紇)

gē ㄍㄜˉ

〔纥繨〕同“疙瘩”,纱线绳等打成的结、小球形或块状物。(紇)英语 inferior silk; tassel, fringe

德语 knoten, Krawattenknoten (S),Quaste (S)

相关词语

- bó huí驳回

- bù huí不回

- chè huí撤回

- fǎn huí返回

- huí shǒu回手

- huí zhí回执

- huí chūn回春

- huí lóng回笼

- huí tiān回天

- huí jìng回敬

- huí shén回神

- huí jué回绝

- huí jī回击

- huí nuǎn回暖

- huí fǎng回访

- huí láng回廊

- huí wàng回望

- huí liú回流

- huí huí回回

- huí huà回话

- huí shēng回声

- huí chéng回程

- huí lù回路

- huí móu回眸

- huí xuán回旋

- huí zú回族

- huí kòu回扣

- huí xiǎng回响

- huí yīn回音

- huí zhuǎn回转

- huí dàng回荡

- huí xìn回信